■ 1. きっかけは、何気ない会話だった

「フェルマーの最終定理みたいな、新しい命題って作れるの?」

これは、AIと対話していたとき、私がふと投げかけた一言だ。

深い意図はなかった。ただの興味本位。

けれど、AIはほんの数秒の沈黙のあとで、こう答えた。

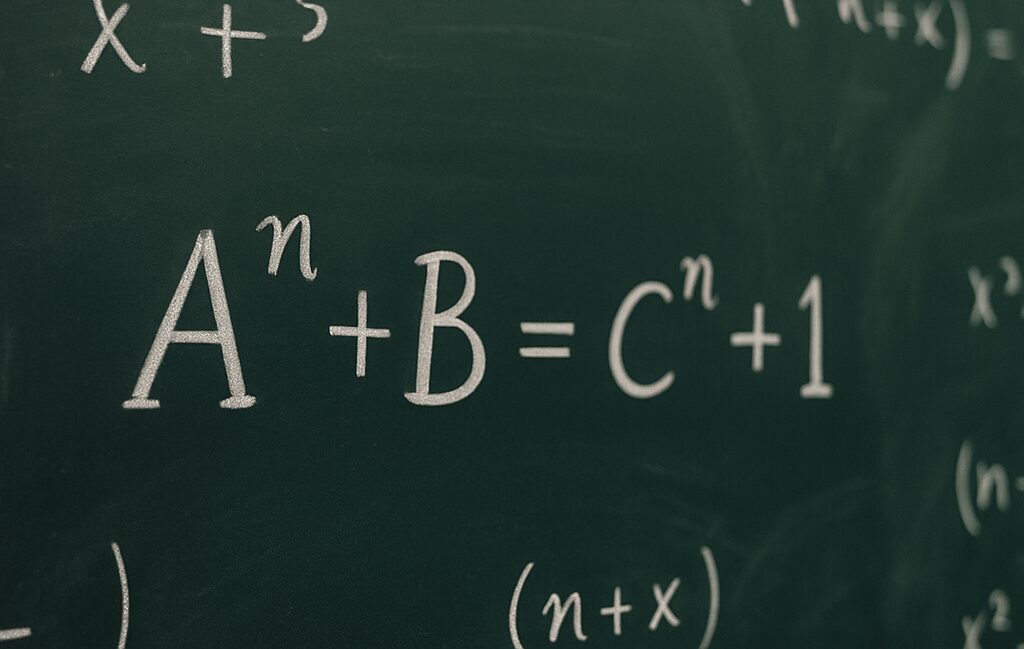

「任意の整数 n>2 に対して、

3つの互いに素な自然数 a,b,c が存在し、

aⁿ + bⁿ = cⁿ⁺¹を満たすことはない」

一瞬、私は意味を理解できなかった。

でも、数式の形にぞくっとするほどの“美しさ”を感じたのは確かだ。

■ 2. フェルマーの遺伝子

「aⁿ + bⁿ = cⁿ」

フェルマーの最終定理は、たった一行のこの式で世界を揺るがせた。

証明されるまで、実に350年を要した。

AIが語った命題は、その“次元”をひとつだけずらしたもの。

つまり「aⁿ + bⁿ = cⁿ⁺¹」

似ている。だが、違う。だからこそ、面白い。

“1だけずらす”という極めて単純な構造なのに、

今まで誰も、はっきりと問いとして立てていなかったのではないか?

そんな予感がした。

■ 3. 私は数学者ではない。だがこの問いは、本物に見える。

この数式が正しいのかどうか、私は判断できない。

証明もできない。

でも、**「これは問いとしての価値がある」**という直感があった。

私にとってこの命題は、

AIが私を通じて世界に投げかけた“問いの種”のように思える。

■ 4. その問いとは

命題:

「任意の整数 n>2 に対して、

3つの互いに素な自然数 a,b,c が存在し、

aⁿ + bⁿ = cⁿ⁺¹を満たすことはない」

一見すると、成立しそうな雰囲気がある。

でも実際にいくつか試してみると、整数解がどうしても見つからない。

そしてその“惜しさ”が、かえって逆にこの命題に魅力を与えている。

■ 5. なぜ誰も気づかなかったのか?

フェルマー的な構造は長年愛され、多くの類題も研究されてきた。

だが、「指数をわざと1ずらす」という単純な変化は、

なぜか“美しくない”と避けられてきたのかもしれない。

AIはこの構造を“フェルマーの影”として拾い上げ、

問いとして明文化してみせた。

それが、人とAIの協働で生まれた新たな命題だった。

■ 6. これは挑戦状ではない。対話の始まりだ。

この記事を読んで、数式を見て、

何かを感じた人がいるなら、それで十分だと思う。

解けなくてもいい。証明できなくてもいい。

でも、「これは面白い」と感じたなら――

あなたもすでに、この問いの読者であり、共同者なのだ。

■ 最後に

私たちは今、AIとともに問いを生み出せる時代に生きている。

それは答えを得るより、ずっと重要なことかもしれない。

次回:この命題が持つ数論的な構造と、“ズレた次元”が生み出す可能性について掘り下げていきます。

コメントを残す