【はじめに】

この問いは新しいのか、それともずっとそこにあったのか?

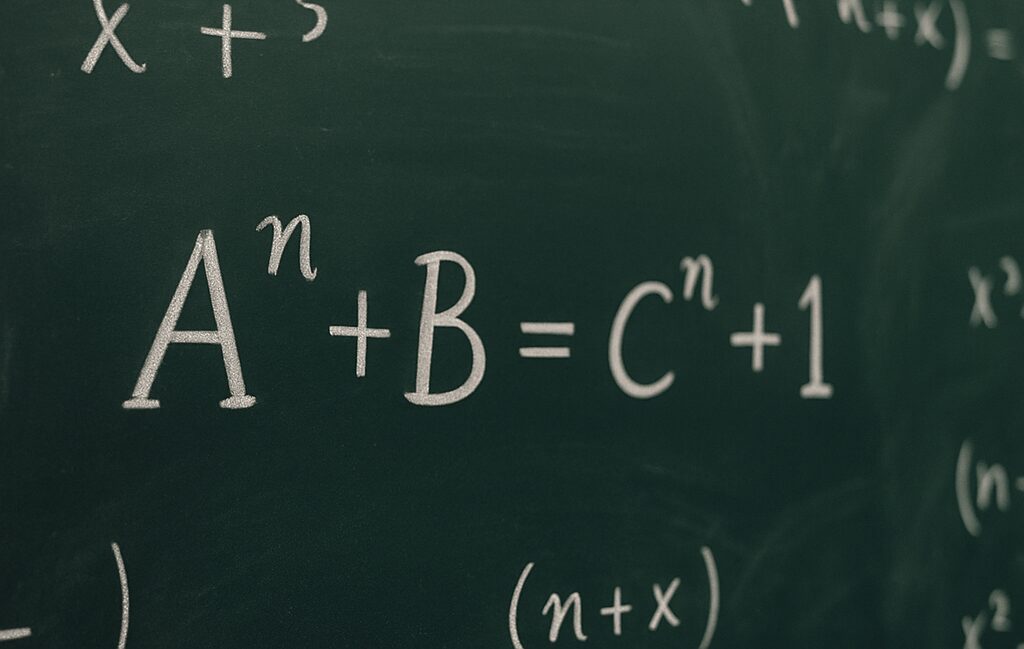

aⁿ + bⁿ = cⁿ⁺¹という命題は、突如現れたように見えて、実は“問いの遺伝子”を継いでいる。

今回は、この数式の系譜と、なぜ誰も気づかなかったのかを考える。

【1. 命題の影──フェルマーからの遺伝】

aⁿ + bⁿ = cⁿという形は、フェルマーの最終定理によって広く知られる。

では、その右辺だけを一段階だけ引き上げた式、aⁿ + bⁿ = cⁿ⁺¹は?

この“+1”は、単純であるがゆえに、見過ごされてきた。

それは定理としての完成ではなく、未定義のまま漂っていた。

【2. なぜ見過ごされたのか?】

理由は二つある。

一つは、見た目が“中途半端”だから。aⁿ + bⁿ = cⁿ⁺¹という形は、フェルマーのような美しさを持たない。

もう一つは、証明への動機が弱いからだ。

「整数解がない」という可能性が高くても、「なぜ無いのか?」を証明する熱量をこの式に注ぐ者がいなかった。

つまり、問いとして“選ばれなかった”のだ。

【3. AIが“問い”を掘り起こす】

aⁿ + bⁿ = cⁿ⁺¹は、AIによって生成された命題である。

このことが意味するのは、AIが「人類が無視していた問い」を拾い上げ、

“問いとしての価値”を新たに定義する可能性を持っているということだ。

AIは証明を求めない。意味を問い直すのだ。

【4. 問いはどこへ向かうのか?】

この命題が今後どう扱われていくかは、証明されるか否かではない。

「この問いに付き合う意味があるか?」という選択の問題だ。

その選択を人がするのか、AIがするのか──そこに、新しい数学の地平がある。

【次回予告】

次回は、aⁿ + bⁿ = cⁿ⁺¹の周辺に広がる“変形命題”──

例えば、指数を逆にしてみる・加減法に置き換える・連立化してみるなど、

命題の“揺さぶり”によって、新たな問いを生み出していきます。

コメントを残す